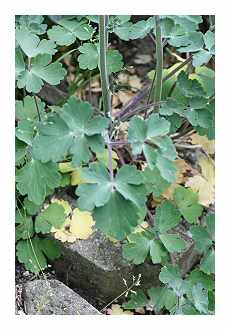

Akelei (Aquilegia vulgaris)

Weitere Namen:

Adlerblume, Aglei, Elfenhandschuh, Frauenhandschuh, Frauenschühli, Fünf Vögerl, Glockenblume, Handschuh, Harlekinsblume, Hosenlätzli, Jovisblume, Kapuzinerhütli, Klockenblume, Narrenkappen, Pfaffenkäpple, Schlotterhose, Taubenblume, Venuswagen, Weiberkappen

Bezeichnungen in anderen Sprachen:

Englisch: columbine flower, culver key

Französisch: manteau royale, aiglantine

Wirkung:

Blutreinigend, schweißtreibend, harntreibend, adstringierend, wundreinigend, antiseptisch, beruhigend

Anwendung:

Wie die meisten Hahnenfußgewächse ist die Pflanze leicht giftig. Sie wird heute so gut wie nicht mehr als

Heilpflanze verwendet, außer in der Homöopathie. Hier wird sie bei Nervosität und Schwächezuständen als auch bei

Ödemen und Milz- oder Leberbeschwerden. Bei Berührung mit der Haut können Hautreizungen auftreten.

Vergiftungserscheinungen bei innerlicher Aufnahme der frischen Pflanze können sich in Übelkeit, Erbrechen, Durchfall bis hin zu Krämpfen und Atemnot zeigen.

Durch Erhitzen oder Trocknen verflüchtigt sich das Gift der Pflanze. So wirkt der Tee aus den Blättern gegen

Verdauungsbeschwerden und regt den Stoffwechsel an. Ein Tee aus den Samen soll bei Mundfäule und Halsentzündung

helfen.

Die Pflanze wurde früher in der Volksmedizin bei Galle- und Leberleiden angewandt. Extrakte sollen bei

Menstruationsbeschwerden helfen. In Nordamerika verwendeten die Indianer die Akelei gegen Geschwüre der Haut und

Ausschläge. In Verbindung mit anderen Pflanzen wie Fetthenne wurde Akelei von den Indianern gegen Krebs eingesetzt.

Hildegard von Bingen kannte und verwendete die Pflanze schon.

Allgemeines:

Für die Ableitung des Namens gibt es verschiedene Theorien: Einerseits wird der Name auf lateinisch aquila = Adler zurückgeführt, weil die Sporne am hinteren Teil der Blüte aussehen wir Adlerkrallen. Andererseits könnte sich die Bezeichnung auch aus dem mittelhochdeutschen aglaia ableiten, wobei der Bezug zu indogermanisch ag = spitz, scharf gegeben ist.

Die Blüten und Samen waren Bestandteil von Flugsalben und sie wurden in Liebestränke gemischt. Durch ihre Blüte, die

mit einer Elfe verglichen wurde, sagte man ihr nach, dass sie Sinnlichkeit entfachen könnte.

Die Pflanze spielte eine Rolle in Fruchtbarkeitsritualen und man kochte einen Trank gegen Impotenz.

In der Blumensprache gibt es unterschiedliche Deutungen. Durch die nickenden Blüten sah man ein Zeichen von Demut in

ihr, durch die aphrodisierende Wirkung sagte man ihr Sexualkraft und Unbeständigkeit nach.

Die Akelei sollte als Wildpflanze nicht gesammelt werden, da sie in einigen Gebieten, vor allem in Deutschland,

geschützt ist.

Die Akelei war als erste Pflanze im Jahr 1985 „Pflanze des Jahres‟.

Wirkstoffe:

Verschiedene Alkaloide, Blausäureglykosid, Vitamin C, Fette, Enzyme, Schleimstoffe, Berberidin

Familie:

Gehört zu den Hahnenfußgewächsen wie , Buschwindröschen, Christrose, Hahnenfuss, Küchenschelle, Leberblümchen, Schwarzkümmel, Scharbockskraut, Stinkende

Nieswurz, Waldrebe

Botanik:

Die mehrjährige Pflanze, wird bis zu 80 cm hoch. Die Blätter sind oben dreizählig gelappt. Die Blüten erinnern an

verspielte Balletttänzerinnen. Sie sitzen an langen aufrechten, leicht behaarten Stängeln und nicken leicht wie

kleine Glöckchen. Die Blütenblätter sind wie kleine Ballettröckchen geformt. Jedes Blütenblatt endet in einem Sporn.

Die wilde Form der Akelei hat dunkelblaue bis violette Blüten, es kommen aber auch rosarote und weisse Blüten vor.

Die Zuchtformen haben häufig zweifarbige Blüten.

Bei den Samen handelt es sich um kleine schwarze Kügelchen, die sich in Fruchtkapseln entwickeln.

Astrologie:

Merkur, Uranus

Signatur:

Leber

Artikel in GartenWeden (eine online-Zeitschrift)